par | 2 Fév 2015 | Podologie

- l’achat de vos chaussures devrait toujours se faire en fin de journée alors que le pied est à son volume maximum

- L’ajustement de la chaussure doit se faire pendant que vous êtes en position debout.

- Si vous portez des orthèses dans vos chaussures, vous devez les apporter au moment de l’essai de la chaussure pour obtenir un meilleur ajustement.

- La pointure de la chaussure est déterminée d’après le pied le plus long (du talon à l’extrémité de l’orteil le plus long), et la largeur et la longueur de la voûte plantaire (du talon au premier métatarsien). Une pointure appropriée loge la première articulation métatarso-phalangienne (la partie la plus large du pied) dans la partie la plus large de la chaussure.

- Lorsque le talon est bien appuyé au contrefort de la chaussure, il faut réserver un espace libre de 1 à 1,5 cm entre l’orteil le plus long et le bout de la chaussure, pour faciliter le déroulé du pied dans la chaussure lors du cycle de marche.

- La chaussure doit être suffisamment profonde (hauteur de l’empeigne suffisante) pour éviter les zones de friction ou de pression sur la face dorsale des orteils.

- la semelle est antidérapante, pas trop fine afin de protéger la plante du pied des contraintes et des irrégularités du sol, absorber les chocs sur une surface dure, elle doit également être suffisamment souple pour permettre le déroulement complet du pied lors du cycle de marche.

- Le talon devrait être suffisamment large pour garantir la stabilité de la cheville, et sa hauteur ne devrait pas excéder 4 cm, pour limiter le déplacement des charges de l’arrière pied vers l’avant-pied, et ainsi venir donner une contrainte sur les têtes métatarsiennes

- L’intérieur de la chaussure devrait être lisse, sans aspérités et sans coutures afin de prévenir une contrainte de friction sur la peau (dans le cas ou vous comptez porter les chaussures sans chaussettes, ou avec des bas très fins)

- Le talon ne doit pas sortir de la chaussure au moment de la marche.

- D’emblée, il faut bien se sentir dans une chaussure neuve; si elle blesse ou cause de l’inconfort dès le premier essai, cela ne laisse augurer rien de bon !

par | 31 Jan 2015 | Anatomie

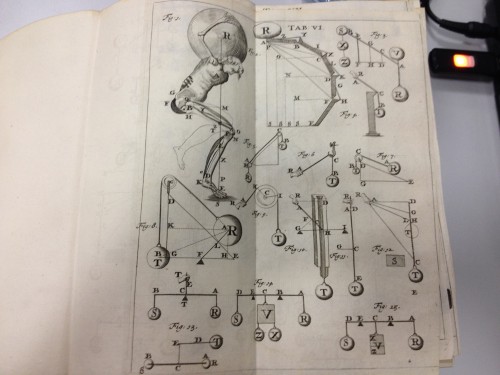

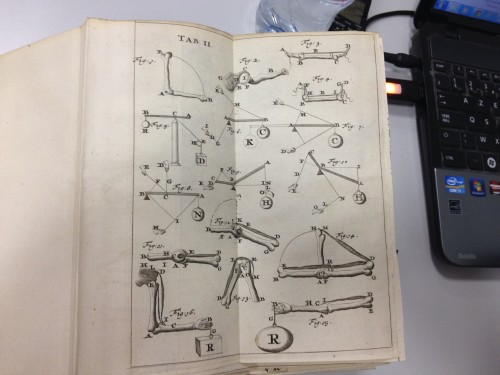

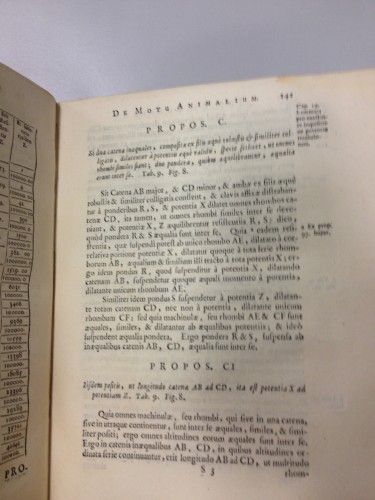

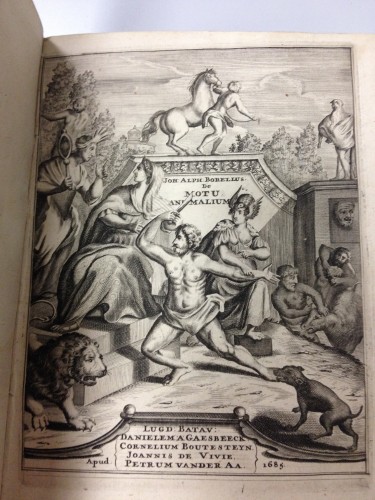

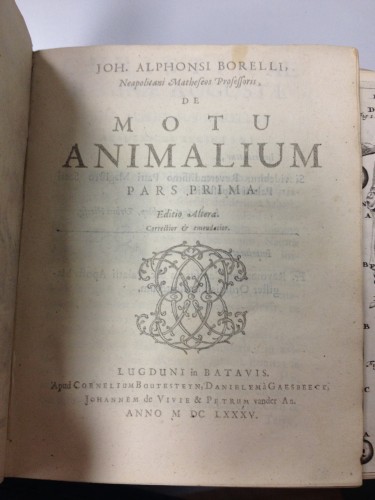

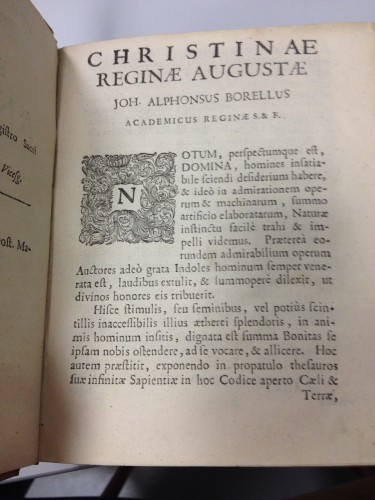

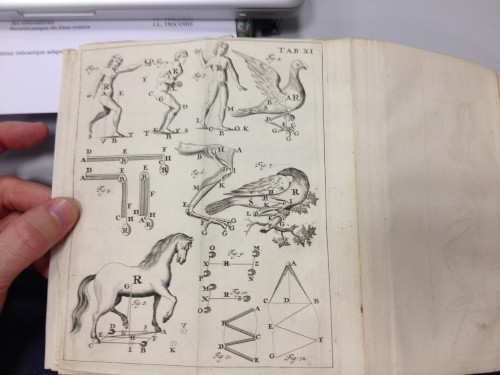

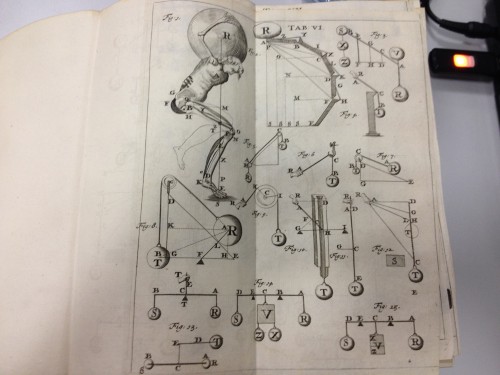

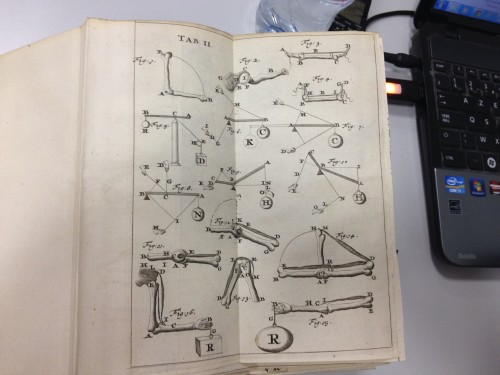

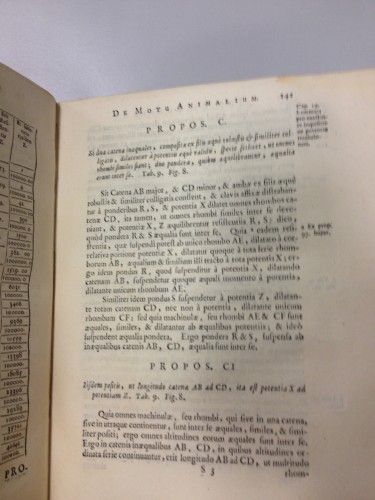

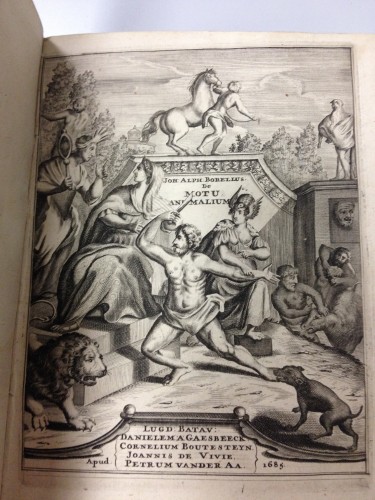

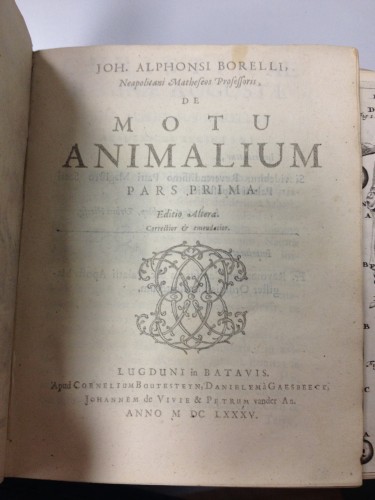

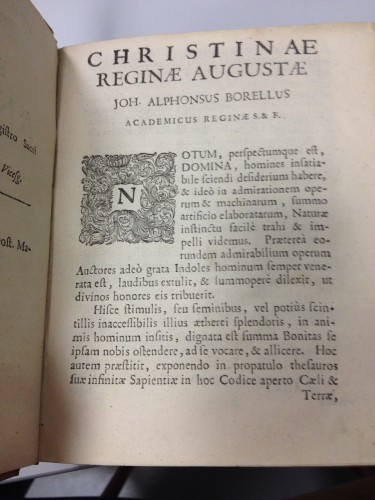

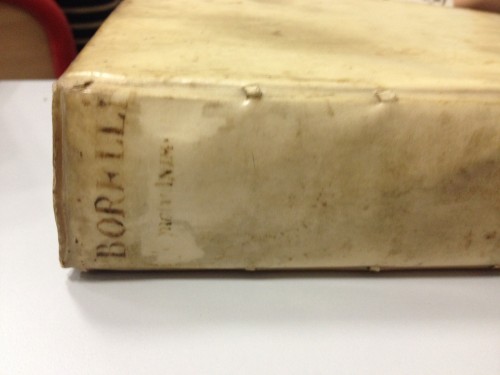

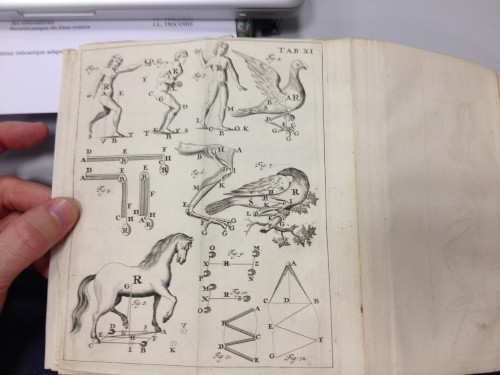

Aujourd’hui j’ai eu la chance de pouvoir consulter l’édition original de 1665, du livre “Motu Animalium” de Giovanni Alfonso BORELLI qui est considéré comme le “père de la biomécanique”. Le livre étant du 17ième siècle, il est bien entendu écrit en latin. (vous pourrez trouver des photos du livre à la fin de l’article).

La valeur de ce livre est aujourd’hui estimée à plus de 1000€

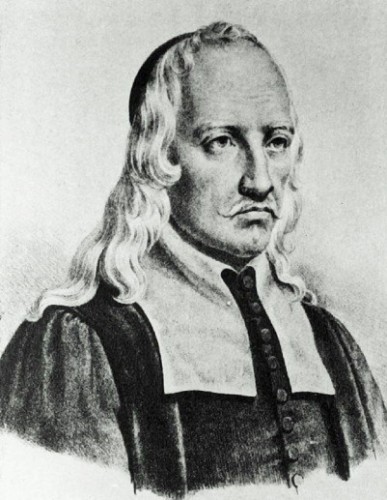

Biographie de Giovanni BORELLI:

Né à Naples en 1608, Giovanni Alfonso Borelli est le fils d’un soldat espagnol, Miguel Alonso, et d’une Italienne, Laura Porello (dite aussi Porelli ou Borelli).

Il aurait étudié à Rome les mathématiques avec Benedetto Castelli. Il enseigne les mathématiques à l’université de Messine à partir de 1635. Vers 1640, il rencontre Galileo Galilei à Florence.

En 1656, il obtient la chaire de mathématiques à l’université de Pise. C’est là qu’il rencontre l’anatomiste Marcello Malpighi. Il fonde l’Accademia degli investigandiqui traite de médecine, de physiologie, de mathématiques et de physique. C’est à Pise que Borelli, poussé par les études de Malpighi, commence les premières recherches scientifiques sur le mouvement animal. Ce centre d’intérêt ne le quittera plus le restant de sa vie.

Il s’intéresse à l’astronomie et installe en 1665 un observatoire astronomique à San Miniato. Il pressent que la trajectoire circulaire des planètes est due à la combinaison d’une force centrifuge et d’une force centripète mais rejette la notion d’attraction.

En 1674, il se lance dans un grand ouvrage médical, De motu animalium, publié après sa mort, et où il tente d’expliquer les mouvements du corps des animaux grâce à des principes de mécanique. Il est considéré comme le « père de la biomécanique ». Il a aussi écrit sur la mécanique, l’astronomie, la physique, et a donné des éditions d’Euclide et d’Apollonius de Perga, 1661 avec traduction latine. Il avait exprimé dès 1666 l’idée de la gravitation universelle, démontrée une vingtaine d’années après par Isaac Newton.

par | 22 Jan 2015 | pathologie

Une périostite est un phénomène inflammatoire ou infectieux touchant le périoste ce qui se voit dans des pathologies osseuse voire générales.

En médecine sportive, cette appellation correspond à une douleur de la région jambière inférieure surtout à la partie interne du tibia. Sont exclues alors les pathologies tumorales, infectieuses et fracturaires. Il s’agit donc d’une pathologie micro-traumatique plutôt à type de tibialgie.

Sur le plan physio-pathologique, il existe une douleur et une tuméfaction que l’on peut apparenter à un stade inflammatoire. Il existe 2 volets dans cette pathologie :

– un phénomène osseux

– un phénomène musculaire

Le phénomène osseux est une modification de l’architecture osseuse sous l’effet de micro-traumatismes locaux avec réaction du périoste.

Le volet musculaire est dominant avec hypertrophie musculaire soumettant leur insertion à des tensions excessives dans des loges non-expensibles.

Symptomatologie

C’est un syndrome bénin qui tend à diminuer par l’amélioration de l’équipement sportif. Le terrain concerné est le sujet sportif de niveau variable mais avec pratique sportive régulière et intense.

Le signe dominant est une douleur liée à l’activité sans impotence fonctionnelle nette. La douleur est le plus souvent unilatérale, rarement bilatérale. Cette douleur est :

– sourde

– de siège diaphysaire

– à la face interne et bord interne du tibia

Cette douleur est souvent même ressentie comme une sensibilité douloureuse. Cette douleur est déclenchée par l’activité sportive, amplifiée par l’intensité de celle-ci et disparaît au repos à la fin de l’effort. L’arrêt de l’activité sportive imposée entraîne la disparition permanente de la douleur.

On constate également un gonflement local parfois une petite augmentation de température locale. On peut retrouver une douleur provoquée à la face interne du tibia mais également au niveau du jambier postérieur.

Les tests

La radio simple est souvent normale. Dans certains cas il apparaît des images périostées.

L’examen le plus performant est la scintigraphie osseuse qui montre une hyperfixation osseuse localisée dans le territoire douloureux. Cet examen est lourd pour une pathologie aussi bénigne. Cet examen est justifié en cas de diagnostic différentiels :

– fracture de fatigue

– ostéome ostéoïde

En cas de doute il reste alors l’I.R.M.

Le diagnostic différentiel avec les autres pathologies du sportif se font sur un simple examen clinique :

– tendinopathie du tibial postérieur

– tendinopathie d’insertion du triceps sural

– fasciite de la loge postérieure de jambe

– pathologie de la membrane interosseuse, parfois visualisée par des calcifications sur la radio simple

Evolution

On peut distinguer une phase aiguë et une phase chronique.

Le plus souvent tout se résume à une phase aiguë dominée par la douleur avec radio normale et régression spontanée.

La forme chronique se voit chez les sportifs à activité régulière et intense. La douleur s’étend vers le haut du tibia et à tendance a persister au repos. Il apparaît des signes radio à type d’irrégularités corticales osseuses. Cette forme nécessite toujours un traitement.

Le traitement

– d’adapter l’entraînement pour les sportifs

– d’adapter la chaussure avec choix d’une chaussure de qualité

– des semelles orthopédiques pour les troubles statiques et dynamiques associés

– d’y associer un repos sportif passager

– K-Taping

Pour les formes chroniques, le traitement local est anti-inflammatoire :

– soit par application de gels ou pommades anti-inflammatoires (Voltarène, Kétum gel)

– soit par infiltration de corticoïdes

par | 11 Jan 2015 | Podologie sportive

Généralement mauvaise position des cales qui sont sur engagées ou semelles pas assez rigides . Serrage trop important des sangles.

Parfois il est nécessaire de réaliser des appuis de voûte plantaire pour favoriser le retour veineux. Pieds trop serrés dans les chaussures.

Chaussures trop grandes ( longueur maxi = longueur du pied + 8mm)

Comme nous venons de le voir il existe de nombreuses pathologies en cyclisme..

Généralement, il faut non seulement s’assurer que la position est bien réglée mais que les accessoires sont bien positionnés : selle « horizontale » ( le bec de selle doit descendre légèrement pour les hommes et les femmes surtout si la selle est creuse , recul de selle correct, distance selle cintre correcte permettant une position buste incliné avec bras cassés , guidon suffisamment bas pour permettre l’inclinaison naturelle du buste , hauteur de selle correcte en fonction de la valeur de l’entrejambe mais aussi le la longueur des manivelles et de la longueur des pieds et métatarses, cocottes à la même hauteur et suffisamment redressées pour éviter une hyper flexion des poignets.

La position commence aussi par le choix des chaussures et il est nécessaire de vérifier que le pied ne sera pas ni trop serré ni trop large mais aussi que les cales pourront être réglées correctement en engagement .

Enfin la selle doit être parfaitement adaptée et avoir une déformation dans le temps qui ne change pas la position du « creux de selle « .

Souvenez vous d’Eddy Mercks qui allait jusqu’à régler le recul de selle en roulant car à l’époque les selles étaient en » plastique » et se déformaient beaucoup avec un « creux de selle mobile ».

Traiter les pathologies en cyclisme c’est commencer par vérifier l’origine de celle-ci sur le vélo qu’utilise le cycliste et ensuite de vérifier sa position par rapport à sa morphologie, sa souplesse , et son activité cycliste. Pour plus de plaisir sur son vélo

Article original sur mécacote

par | 24 Sep 2014 | Non classé

Le pied bot est une déformation dans laquelle le pied, en position vicieuse permanente sur la jambe, forme avec elle un angle tel qu’il ne repose plus sur le sol par ses points d’appui normaux.

Il existe plusieurs types de pieds bots:

1. Le pied équin : le pied reste en extension (flexion plantaire). Il y a un raccourcissement du temps de fonction en contact et une fonction prolongée en propulsion.

2. Le pied talus : c’est l’inverse du pied équin. Le pied est en dorsiflexion. Il y a un raccourcissement du temps de fonction en propulsion et une fonction prolongée en contact.

3. Le pied varus: le pied est en adduction et en inversion de telle sorte que le sujet marche sur le bord externe du pied comme dans le cas d’un avant-pied valgus compensé.

4. Le pied valgus : le pied est en abduction et en éversion et la marche se fait sur le bord interne du pied comme dans le cas un avant-pied varus compensé.

Mais ces formes simples se combinent pour constitue le pied varus oequin qui se trouve en adduction, en inversion et en plantiflexion, ou bien le pied talus vatgus en abduction, éversion et dorsiflexion.

Le pied bot est le plus souvent d’origine congénitale. Le pied bot acquis e~;t habituellement une séquelle de la paralysie infantile.

Pied bot varus équin congténital. Le pied bot varus équin représente, d’après Lelièvre, 85 % des pieds bots congénitaux. Il se caractérise par un équinisme. C’est une déformation particulièrement rebelle, par une inversion totale du pied. La plante regarde en dedans par une adduction de l’avant-pied sur l’arrière-pied.

Le bord interne se trouve coudé suivant un angle ouvert en dedans. Par torsion tibiale interne, il y a torsion malléolaire interne. La malléole externe est plus en avant que la malléole interne.

Parmi les lésions osseuses, signalons la flexion plantaire de l’astragale. L’adduction place le scaphoïde en dedans. Le calcanéum effectue un mouvement dans les trois plans ; il s’inverse, se met en dorsiflexion et en adduction et entraîne avec lui le cuboïde.

Les parties molles s’altèrent; certains muscles et ligaments se rétractent; d’autres s’étirent. Mais il semble que le tendon d’Achille soit l’agent causal du déséquilibre et le premier responsable du pied bot.

La cause première du pied bot varus équin semble être l’attitude vicieuse in utero, bien qu’il y ait parfois coexistence avec un spina-bifida.

Pour plus de renseignements contactez moi ICI